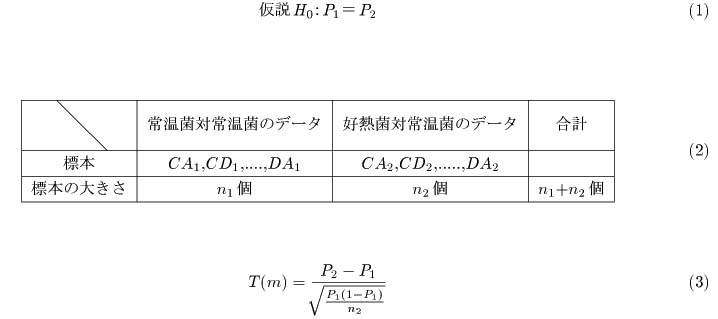

|

相同性検索 まず始めにホモロジーの高い遺伝子を検索した。

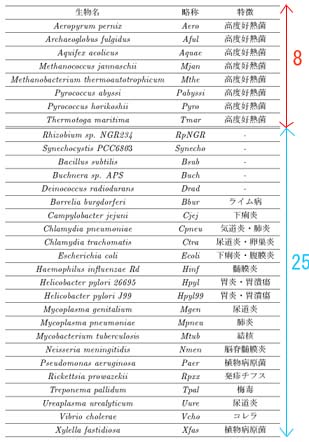

現在耐熱性解析の最も望むべく解析対象データは、同種のバクテリアによる比較が最も望ましい。 しかしながら、今だそれらのデータはパブリックではないため、我々は相同性の高い、つまり進化的に近縁である物を取り出し、それを代替データとして用いようという意図がある。 大きく、好熱菌8種、常温菌25種の2グループに分類した。 (詳細は左図を参照) 好熱菌8種は、常温菌25種全ての遺伝子に対し、FASTAプログラムを使用した。

同様に常温菌25種は、自分自身のゲノムを除く、その他常温菌全ゲノムに対し FASTAプログラムを使用した。 |