2000�N�X�����

��삵�₷���A����₷�����V�l�ی��{�݂̐v

�`���V�l�ی��{�݃T���_�C�A���ɂ����钲���`

�c��`�m��w��w�@�������ި������� �C�m�ے��P�N

�ђˌc�q

��80031089 iizuka@sfc.keio.ac.jp

�i�P�j�����ړI

����A�x�l�b�Z�z�[�������˒˂����w�����B�^�[�l�R����Ђ̓Ɛg����������ł̉��C�H���ł������B���C�̖ړI�́u���X�^�b�t�̓����v���m�ۂ��邱�ƁB�����ґw���ς����C�͍�����ɂ߂�B�v�ɂ͎Г��̕s���Y�`�[���A���X�^�b�t�������A�z�肳��闘�p�҂����ł��邩�ǂ����A���l���s�����ꂽ�{�݂Ƃ��Đ��܂�ς�����B����ɑ��āA�����Ζ����Ă������l�s���̘V�l�ی��{�݂ł́A���z�ɒm���̂���҂͂Ȃ��A�v�E�{�H��Ђ̂Ȃ����܂{�݂����������B

�v�Ǘ��̂ł���{�o�c��̂͏��Ȃ��B���̌��ʁA��삪�X�^�[�g������A�X�^�b�t�A���p�҂���n�[�h�ʂɊւ���N���[�����������Ă��܂��B�ł́A���ۂɂǂ̂悤�ȕs�����������Ă���̂��A�c��`�m��w��w�@������ި������ȁA�t�����i���z�Ɓj�̐v�����V�l�ی��{�݃T���_�C�A���i�v���Ďs�j������@����̂ŁA���̌��ʕ��͂��ȉ��ɂ܂Ƃ߂�B

�i�Q�j�����T�v

�����T�v

�����ΏہF�V�l�ی��{�݃T���_�C�A��

�m�Z���n�������v���Ďs�@

�m�^�c��́n��Ö@�l�Вc�@�x���

�m�v�n�t�f�U�C���������@�m�{�H�n�听����

˱�ݸޑΏێҁF�Ō�w�A�P�A���[�J�[�A���p��

�������@

�ȉ��̂U��̐ݔ���ԂɊւ��āA�u���v�ʂł̎g��������l����B��삷�鑤�ł���P�A���[�J�[�A�Ō�w�A��삳��鑤�̗��p�҂���̈ӌ��ɂ���ĕ]������B

����I���ݔ�

�`��

�a�i�[�X�X�e�[�V����

�b�L��

�c�s���哏

�I�v�V�����I�ݔ�

�d�A�g���E���^�f�C���[��

�e�v�[���^�T�E�i

�i�R�j��������

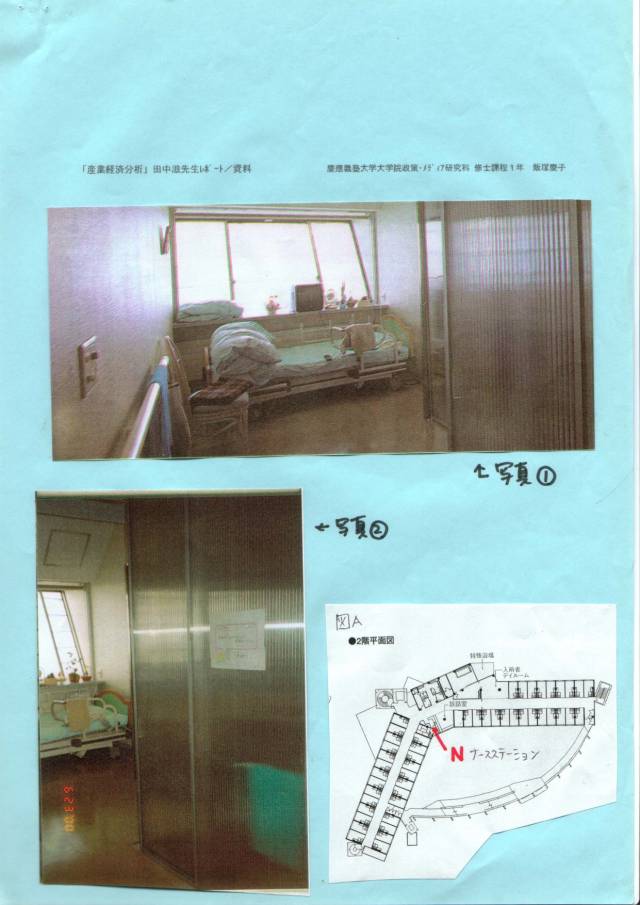

�`��

100���S�������i�ʐ^�@�j�ł���B�V���@�̐���ł͔�����50�������L�����Ƃ��ĔF�߂��Ă��Ȃ��B�d�C��ɂ��Ă������p�҂���g�p�����ł��Ȃ����߁A�{�ݑS�̂Ŏg�p����������������Ȃ��B���p�҂ɒs���Ǐ���A�g�C������ʂ��������߁A�|���ʂ��K�R�I�ɑ�����B�܂��A�������̂悤�ɓ����ғ��m�̑��݊Ď����ł��Ȃ����߁A�X�^�b�t�ɂ��Ď��ɗ��炴��Ȃ��B�①�Ɋ����ł��邪�A�H�������̂��闘�p�҂ɂ̓J�M�������đΉ�����B���̃o�X�A�g�C��������K�v�ȗ��p�҂͎g�p�ł��Ȃ��B�O���猩����悤�ɃK���X�ň͂܂ꂽ�o�X�g�C���i�ʐ^�A�j�́A�B��g�p�\�Ȏ����҂ɂƂ��Ă͒p���������A���������Ȃ��A�Ƃ����ӌ����������B

�ȏ�A�X�^�b�t�ɂ��P�A�̔{���A�����ݔ��̎����I�ȗ��p���̒Ⴓ����l���āA������Ԃ̋����X�^�C���Ƃ͌�����Ȃ��B�����܂ł��A���j�e�B���l�����ł̑I�����ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�a�i�[�X�X�e�[�V����

�}�`�i2�K���ʐ}�j�̂m���i�[�X�X�e�[�V�����̈ʒu�ł���B���������S�Ɏ��p�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�אڂ���k�b���A�ڂ̑O�̃g�C���݂̂��Ď��\�͈͂ł������B���p�҂̐����ɖڂ�z��ׂ��X�e�[�V�������痘�p�҂������Ȃ��̂́A����I�ȕs���ł���B�P�A���[�J�[�̂��b�ł́A�g�C���̈ʒu�ƃi�[�X�X�e�[�V�������������ė~�����A�Ƃ̂��Ƃł������B�X�e�[�V�����������āA�A�g���E�����ɂ���̂́A�אڕ����K���X��ɂ��ăA�g���E���̊Ď����Ƃ��Ă̖�����S�킹���킯�����A��ԊĎ����ׂ��X���[�v�܂Ŗ�15m�����������ɁA���������łŕ����Ă���A���ۂɂ͊Ď��ǂ��납�����Ă������Ȃ��B

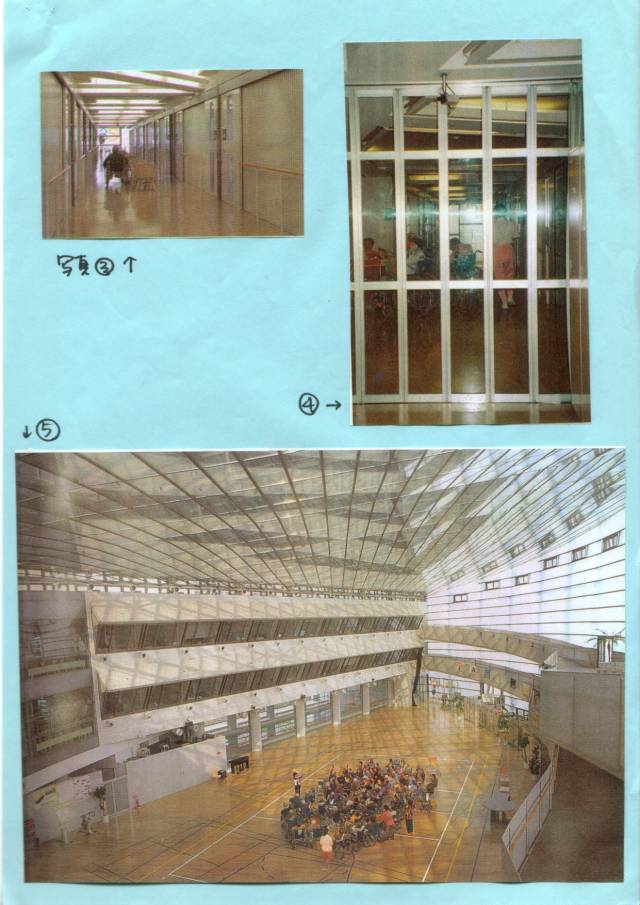

�b�L��

4m���L���ɂ͏��X�Ƀe�[�u���ƈ֎q��������A�e���X���ɃA�����W����Ă���i�ʐ^�B�j�B�ړ��̍Œ��ł�������ƈꑧ�A�ق��̓����҂Ƃ�����ׂ�ł����Ԃ̉��o�ł���B���ہA���荞��ł�����ׂ�ɖ����ɂȂ鏗�������������B�������A��삷�鑤�Ƃ���A�Ԉ֎q�͈�x��2�䉟���������̂ł���B��ĂɈړ�����ꍇ�Ȃǂ́A���Ԃ�Z�k�ł���B���z�@��̋K�����Ԉ֎q��2�䂷��Ⴆ��L����v�����Ă��邪�A���̃e���X���Ԉ֎q1�䕪�̕���苒���Ă��܂��Ă���B

�c�s���哏

�ʐ^�C���s�𓏂ƈ�ʓ��Ƃ̋��E�ǂł���B�ʏ�͔��������̕��ނ��g�p���邪�A�T���_�C�A���ł͒s�𓏂�����A�O�E��������悤�ɁA�����̕ǂ��̗p���Ă���B�����ł����Ă��A�{�����ꂽ�ǂł��邩��A���͂ŊO�ɂ͏o���Ȃ��B�o���Ȃ����E���ڂɓ���Ƃ������Ƃ��A�s���d�x���p�҂̍D��S���h�����A�ǂ��������ł�����A�ǂ���ŊO�E���Î�����p���Q���������B���̓����̕ǂɂ��Ă͘_�c�̕������Ƃ��낾���A���r���[�ɊO�E�Ƃ̐ړ_����邱�Ƃ��A�u�s��}���̌��ʁv�Ɍq����Ƃ͎v���ɂ����B

�d�A�g���E��

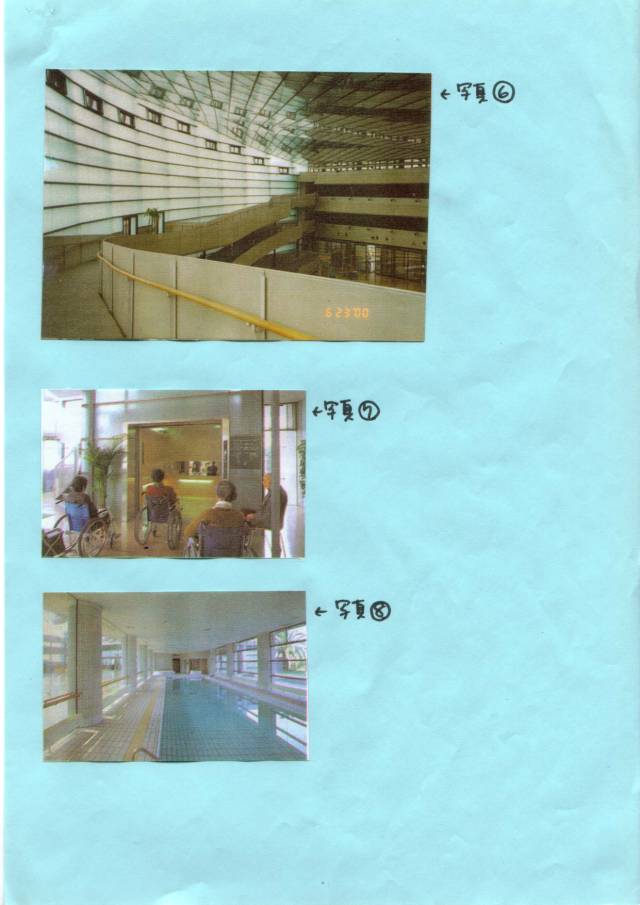

�L������̈��

�L��ȃA�g���E���i�ʐ^�D�j�̓T���_�C�A���̈�Ԃ́u����v�ł���B�������A�ʐ^�ɂ���悤�ɍL���ʐςɑ��ė��p��100���ł͊��X��������������B���w�Ɏf�����ԂɁA���p�҂�1�����Ȃ������B���̍L���A�g���E���ɑ��āA�����җp�̃f�C���[���͂���20���̂P�ɂ������Ȃ��B�̈�قʼn^����������A�f�C���[���ő̑�����ق����A���p�҂ɂƂ��Ă͓���I�ł���B�A�g���E���̍L�������A�f�C���[���̋������ڗ����Ă����B

�Ǘ�����U���R�[�X

��������H���ɉ���čs���ɂ́A�A�g���E�����I��X���[�v�i�ʐ^�E�j�ʼn���Ă��A�K�i�ʼn���Ă��A�G���x�[�^�[�i�ʐ^�F�j�ʼn���Ă��������ɂȂ��Ă���B���̎��̋C����̒��ɂ��킹�āA�s���p�^�[�������߂���̂������ł���B�������X�^�b�t�ɂƂ��Ă݂�A�����ł��������Z�Ȉړ��̎��ԂɁA���p�҂̓��������G�����A�ڂ̓͂��Ȃ���Ԃ��ł��Ă��܂��B

���̎{�݂ł͕��ς��ďT�ɂP�l�A���҂��o��B���̌���Ƃ��đ����̂��A�A�g���E�����̃X���[�v�ł���B�����A�U���Ƃ͒N�̖ڂ��C�ɂ����C�܂܂ɕ������̂��B�������A�ْ����̒ቺ����U�����قǁA���܂������Ȃ�B���̃X���[�v�Ɉꕔ�n�I�肷�肪���т���Ă���Ƃ������Ƃ́A�������s���܂܂Ȃ�Ȃ������p�҂̕��s���z�肳��āA�ݒu���ꂽ�̂ł��낤�B���̏ꍇ�A��҂����Ȃ����Ƃ����܂̊댯�ɒ������Ă��܂��B

����ҍ��܂̑����́A��ڕ������邽�߁A���p�ƂȂ�A�o�c��̂ł���x��a�@�ł͑Ή��ł����A���͕a�@�܂Ŕ������邻���ł���B���݁A���܂�ɂ����܂��������߂��̃X���[�v�ł̎U���͏��コ��Ă��Ȃ��悤�������B

�e�v�[���^�T�E�i

�T���_�C�A����K��Ĉ�ԋ������ꂽ�̂́A�Q�Om�����v�[���Ƃ��̉��ɂ̓W���N�W�[�A�T�E�i(�ʐ^�G)����������Ă������ƁA����ɂ͂��ꂪ�ғ����Ă��Ȃ��������Ƃ��B��Ö@�̓K�p�ɂ�肱���̗��p���𗘗p�҂��璥���ł��Ȃ��䂦�A�^�]�������킹�Ă��邻�����B���{�݂Ƃ̍��ʉ��Ƃ��Ă̔��Ăł���A�p���t���b�g�i�����̍Ō�ɓY�t�j�ɂ��g�p�ł������ȃv�[�����傫���f�ڂ���Ă��邪�A�g��Ȃ��ݔ��ł���A���p�҂₻�̉Ƒ��ɂ͖��ʂɂ��������Ȃ����낤�B���̃R�X�g��X�y�[�X���f�C���[���̊g�[�ɓ������ׂ��ł���Ǝv���B

�i�S�j�����ƍ���̉ۑ�

�v��S�����ꂽ�t�ˉh�搶�͏Ó쓡����߽�̋����ł�����A���z�ƂƂ��ėl�X�Ȍ��т��������ł���B�������A���̌���Ɍg���@��͂Ȃ��A�R���Z�v�g�̒��Ő}�ʂ͏o���オ�����Ǝv����B

������グ���U�ݔ��ɂ����āA���z���ɑ��鋭���v����V�������݂͏\���ɐ����ł���B�T���_�C�A���Ƃ����{�݂͘V�l�ی��{�݂Ƃ����g���z���āA���z���Ƃ��Ă��]�������ׂ��ł��낤�B���ƁA�����ɏ[�����ׂ��́A���X�^�b�t�̐��Ɨ��p�҂̃j�[�Y�ł͂Ȃ��낤���B

�a�@��{�݂̉��C�ɂ������āA��t���v�ė�������b���B�������A�}�ʏ�ɕ`���ꂽ��Ԃ���Â���̌���Ŗ{���ɓ����o�����ǂ����́A���z�Ƃ���������ŁA���ۂɂ��̋�Ԃ��g�������o�[�ɂ���Ę_�c�����ׂ��ł���B���̒i�K�݊O�����{�݂́A�f�U�C�����Ƃ͗����Ɏg���ɂ�����ԂɊׂ��Ă��܂����Ԃ�����̒�����ʂ��āA�Ɋ������B

�i�T�j�������͎�

|

���@�@�@�� |

�����E�E�� |

�w�ʁE��U�E��� |

�� �� �� �S |

|

�t������ |

�T���_�C�A���Ō��C |

���x������ ���Ō�w |

�{���w�ē� |

�ȏ�