2000�N�X�����

�T���t�����V�X�R�s���}���قɌ����Q�z���̃C���r�W�u���f�U�C��

�c��`�m��w��w�@�������ި������� �C�m�ے��P�N

�ђˌc�q

��80031089 iizuka@sfc.keio.ac.jp

�ړI

����T���t�����V�X�R�s���}���ق��ΏۂɑI�̍ő�̖ړI�́u�g�[�L���O�T�C���v�̎��p�ł������B�v���ɂ͂߂��܂ꂽ�d�q�ē���������茳�̃��V�[�o�[������ĉ����ɕς�����ē��V�X�e���ł���B�T���t�����V�X�R�s���ł͐}���ق̂ق��Ɏs���A�n���S�Ȃǂɕ��y���Ă���B

����

2000�N8��

���}���ٓ��ݔ���

��a���̂Ȃ��ē��T�C��

�}���قɓ����Ă܂������̂́A�ݔ��̐V�����Ƃǂ��ɏ�Q�z�����g�ݍ��܂�Ă��邩�킩��Ȃ��قǁA�S�̂��R�[�f�B�l�[�g����Ă��邱�Ƃ��B���ɂ͓ʉ��̂����ɁA���G�̈قȂ�������߂Ă���B�Ȃ�قǁA�ڂ��Ԃ��ĕ����Ă��G���̈Ⴂ���͂�����킩��B����ē��Ƃ��Ă͏\���ł���B

�~�̊��G�̈Ⴂ�ŗU������L��

�~�̊��G�̈Ⴂ�ŗU������L��

�g�[�L���O�V�X�e���̎��p

�t���Ō����̖ړI��b���A�g�[�L���O�V�X�e����1����B���Ɏg�p���Ă��郆�[�U�[�͂��Ȃ������B��舵���������ȒP�Ɏ���A�����}���ٓ��ɏ��o�����B

�g�[�L���O�V�X�e��

�傫���͎�̒��ɂ����ۂ����T�C�Y�B�g�ѓd�b���������傫���B�d���͕��S�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ǂɖ��ߍ��܂ꂽ�ē��Ɍ������āA�{�^���������Ɓu��������Q�K�ɂ�����K�i�ł��v�Ƃ��������̐��������B���Ȃ�傫�Ȑ��Ȃ̂ŁA���͂��璍�ڂ𗁂тĂ��܂��B�}���ŁA�{�����[�����Œ�ɐݒ肵�Ȃ������B����ł�����ɕ�������قǂ̐��ʂȂ̂ŁA���͂̎������g�p���邽�тɋC�������B�}���قƂ����Â��Ȋ���A���������c�[���͌����ɂ������Ƃ����������B�l�̂Ȃ�ׂ����Ȃ���ʂł�������Ȃ��悤�ɂȂ��ẮA���̃}�V�[���̈Ӌ`���ɂȂ�Ǝv�����B

�v���ɂƂ����ꂽ�T�[�o�[�ɔ���

�v���ɂƂ����ꂽ�T�[�o�[�ɔ���

�ǂ̈ꕔ�Ƃ��ăf�U�C�����ꂽ�T�[�o�[

�d�q�ē��͎��o�I�ɖڗ��K�v���Ȃ��B����Ėڗ����Ȃ��悤�Ƀf�U�C������Ă���B�ǂ����猩�Ă��h��ɐݒu����Ă�����{�̈ē��ɔ�ׂāA�͂邩�Ƀf�U�C���z��������������B

���o��Q�҃T�[�r�X�Z���^�[

���̐}���قɂ͎��o��Q�҂ƒ��o��Q�҂ɑ�����̐}���كT�[�r�X������B���o��Q�҃T�[�r�X�͓��{�ł͌��Ȃ��̂ŁA����ɓ������ĕ���B

������g�������o��Q�҃T�[�r�X

�T�[�r�X�S���҂ɃC���^�r���[�����{�B���v30���B

�p�P�D���o��Q�҂͓Ǐ��Ɋւ��āA�ǂ�ȏ�Q�����̂��B

�`�P�D���o��Q�ɂ���Ė{���ǂ݂ɂ����Ȃ�A�Ƃ����Ǐ�����B�ʏ�A�����͎�����o���A�m�o���āA�ڂœǂ߂�悤�ɂȂ�B���o��Q�҂͂��̃X�e�b�v�ɏ�Q������̂ŁA���I�ȃt�H���[���K�v�ɂȂ�B

�p�Q�D���o��Q�҂ɑ��ẴT�[�r�X�Ƃ��āA�����I�Ȃ��Ƃ͉����B

�`�Q�D�܂��̓��[�U�[�̕\����܂��`���悤�Ɏ����̌����H�v���Ă���B���o��Q�҂͘b�����Ƃɏ�Q������A�\����ǂݎ��Ȃ��Ɠ��e���c���ł��Ȃ��̂ŁB���Ƃ́A�{�̓��e���ނ����̍ɂƏ����قȂ�B

�ʏ�̐}���كT�[�r�X���e�Ƃ��Č���҂Ƌ敪������قǂ́A�ڗ����������͂Ȃ��悤�Ɏv�����B������A���̃T�[�r�X�����邱�Ƃň��S���Ă����ɒʂ���Ƃ��������b�g�ɂ���Đ������Ă���T�[�r�X�ł���Ǝv�����B

�A�����J�ł����������o��Q�җp�}����

�A�����J�ł����������o��Q�җp�}����

�\��ǂݎ��₷���̌��ɂȂ��Ă���

�\��ǂݎ��₷���̌��ɂȂ��Ă���

�_���}�b�v

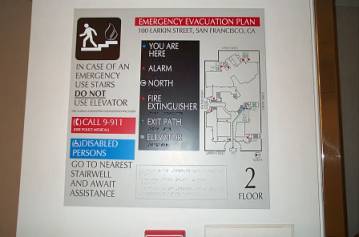

�G���x�[�^�[�킫�e�K�ɐݒu����Ă����B���Ȃ�ڍׂ��L�ڂ���Ă��邪�A�t�ɍׂ��߂��Ď������ǂ��ɂ��邩�킩��ɂ����B���o��Q�҂ɕK�v�ȏ��ɍi�荞�ق����L�p�ł���Ǝv�����B

�ׂ��߂���_���}�b�v

�ׂ��߂���_���}�b�v

����

�T���t�����V�X�R�s���}���ق̓n�[�h�A�\�t�g�Ƃ��ɐV��������Ɉ��Ă����B�}���قƂ��������@�\��A�V���������߂郆�[�U�[�͏��Ȃ��A�]���̃T�[�r�X�ɊÂĂ��܂��X��������Ǝv���B�T���t�����V�X�R�s���}���قɊw���Ƃ��ȉ��ɂ܂Ƃ߂�B

�P�D��Q�̎�ʂɂ���āA�ׂ����j�[�Y��ǂݍ���ł���B

�Q�D�P���������ɂ������āA��Q�z�����S�̃f�U�C���Ƌ����ł���悤�ɍH�v����Ă���B���Ȃ킿�C���r�W�u���f�U�C���ł���B

�R�D��Q�ҁA����҂̓������t�F�A�Ɉ����A�N���ɍL���J�����ꂽ�}���قƂ��ĔF�m����Ă���B

�g�[�L���O�T�C���Ɋւ��Ă͎��p���x���ł̐��ʒ��߂��K�{�ł���B�_���}�b�v�����p�ɂ͎����Ă��Ȃ��B�������A���̂悤�Ȗڐ�̎��s�ɂ����簐i���������邱�ƂȂ��A������}���قɂł����Q�z�����������Ăق����Ǝv���B

�E