2003�N�x�@SFC�������v���W�F�N�g�⏕�@��

�����ۑ�F

�X�|�[�c�̎��o�T�������ɂ݂�g�̒m�̉�

������\�ҁF��������w���@��C�u�t �@�@�����@�M�� ��������

���S�ҁF�����w���@�����@�@ �@�@���c�@���F �����E�f�[�^���͎w��

�����w���@�����@�@ �@�@���X�@�O�j ���Z�ʎ������ʕ���

SFC�������@�����i�K��j �@�@�ɓ��@�[�� �����E�f�[�^����

����E���f�B�A�����Ȕ��m1�N�@�@�i��@�q�v �����E�f�[�^����

����E���f�B�A�����ȏC�m2�N�@�@�����@�� �����E�f�[�^����

����E���f�B�A�����ȏC�m1�N�@�@�����@�S�� �����E�f�[�^����

�����w���@4�N �@�@�O��@�ꐬ �����E�f�[�^����

��������w���@3�N �@�@�����@���� �����E�f�[�^����

�����w���@2�N �@�@�蓇�@�܂� �����E�f�[�^����

�͂��߂�

�{�����͊e��X�|�[�c��ʂɂ�����^���s���ɂ����āA�I�肪�����ɂ��Ċ�����_�C�i�~�b�N�ȏ��������悭���W���A���m�������ɏ������A���x�ȃp�t�H�[�}���X�����Ă���̂��ɂ��āA��Ɋዅ�^������Ɛg�̉^�������͂ɂ�鑼�o�I�]����@��p���Ď��o�T���X�g���e�W�[�𖾂炩�ɂ��A�ꗬ�A�X���[�g�̐g�̒m���𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���Ɏ��ԓI�ȕω��������Ԃ̈ʒu�W��c������̂ɗD�ꂽ�����������o�@�\�ł�����ӎ��V�X�e�������p���Ă���Ƃ̉����𗧂āA����𑽗l�ȏ��ɂ����Ď����I�Ɏ����A����ꂽ���ʂ����ƂɎ��ӎ��|�^������V�X�e�����f���̌����s�����B

�{�����ł́A�@�e��X�|�[�c��ʂɂ�����ꗬ�A�X���[�g�̎��o�T���X�g���e�W�[�̉𖾁B�A�قȂ鋣�Z�ɂ����鋤�ʂȎ��o�T���s���B�B�ꗬ�A�X���[�g�̎��u�R�c�v�u���U�v�Ƃ������g�̒m�̉Ȋw�I�Ȏ�@�ɂ���ʉ��B�C���Ԃ���ю���ԓ����ɗD�ꂽ���ӎ��V�X�e���̋@�\�Ɖ^���p�t�H�[�}���X�Ƃ̊W�����������ӎ��|�^������V�X�e���̍l�@���s�����B

�i1�j�����ɂ����鉓�R�̖ڕt�]������

�{�{�����͎����́u�ܗ֏��v�̒��Łu�ό��̖ڕt�v�ɂ��ďq�ׂĂ���B���̂悤�ɓ��{�×����`��镐���A���p�ɂ����ẮA�ڂ̎g�������d�v������Ă����B���Ɍ����ɂ����Ắu���A�A�O�_�A�l�́v�ƌ�������������A���ɂ�����ԑ�Ȏ����́u�ڕt�v�ł���ƌ�����B���ɑ���̓����ɘf�킳�ꂸ�A�S�̂�傫���L��������悤�ɑ���̖ځi�S�j�ɖڂ������āu�ς�v���Ƃ́u���R�̖ڕt�v�ƌĂ��B�{�{���������y���Ă���悤�ɁA���h�ɂ���Ă��̖ڕt�̉��߂͗l�X�Ȃ悤�ł��邪�A��ʓI�ɂ͑���ƑΛ������ہA����̒|����œ˕��Ȃǂ��Ǐ��I�Ɍ��߂��肹���A�����R��]�ނ悤�ɁA����̖ڂ𒆐S�ɑ̑S�̂������炩�Ɍ���ׂ��ł���A�Ƃ����������u���R�̖ڕt�v�ł���B�܂��u���R�̖ڕt�v�́A������͂邩�����R������悤�ɑ���̍\���S�̂����āA���a�����Ă��邩�A�ǂ��Ɍ������邩�����j��ڕt�̎��ł�����B����Łu�g�t�̖ڕt�v�Ƃ́A�g�t���Ă������̗t�����߂Ă��܂����Ƃɂ���ȑS�̑������������Ƃ��w�����t�Ƃ��Ēm����B����́u�����ĐX�������iSome people cannot see the wood for the trees�j�v�Ƃ����p��̌��Ɠ����ł���B���̂悤�ɓ���̈�_������̂ł͂Ȃ��A�����̎R�S�̂�]�ނ悤�Ȗڂ�ɂ��Č���C�����ŁA����ɖ]�ނ��Ƃ���ł���ƌ�����B

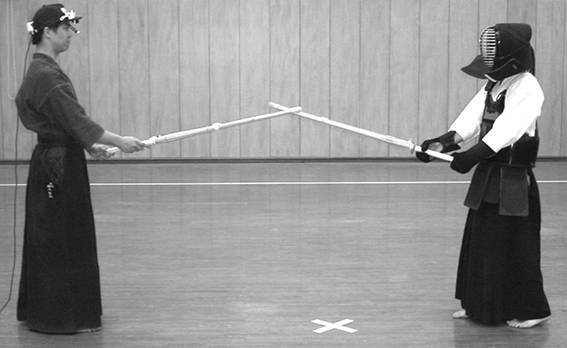

���́u���R�̖ڕt�v�ɒ��ڂ��A�����͎m���i�̎t�́A��w���������̏n���ҁA��ʂ̑�w���̔�n���҂�̎��ۂ̌����̋��Z��ʏ��ɂ�����ዅ�^���̌v�����s�����i�}1�Q�Ɓj�B�Λ����鑊�茕�m�̐g�̂�6�̃J�e�S���[�ɕ��ނ��A�e�J�e�S���[�ɑ��鎋���z�u�̐��ڃp�^�[�����������̂��}2�ł���B

���̎��o�T�������̌��ʂ���A�i�P�j�t�͂͑���̖ڂ��王�����O�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�i�Q�j�n���҂�����̖ڂɎ�����z�u�����鎞�Ԃ������A�i�R�j��n���҂͑���̏���A���A�|���Ƃ����������I�ȑΏۂɑ��Ď����������邱�Ƃ����������A�Ƃ����������������B�܂����Ɏt�͂̊ዅ�^���̂قƂ�ǂ͐��]�^���ł���A�����ɑ��鎋���ړ��p�x�̕W�����l���ɂ߂ĒႢ���Ƃ���A�ዅ���̂��̂����ł͂Ȃ��A�������܂߂��g�̑S�̂ő���ɑΛ����Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B�t�͂̌��t�����Ɓu�`���O�c�ő��������v������ł��邻�������A���̂悤�ɐg�̂̒��S�Ɉӎ��������đ���Ɍ��������Ƃ��u���R�̖ڕt�v�̑����ł���ƍl������B���Ȃ킿�O�I�ɕt������ዅ�Ƃ����튯��p���đΏۂ�����̂ł͂Ȃ��A�g�̂̉��[�������ɂ���u�S�̖ځv��p���đΏۂ��ς邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂��낤�B���̂悤�ȐS�����ɂ��A�S�g�^���������I�ɐ��䂳��A���ʓI�Ɉ��肵�������ʒu���n�o�����Ɛ��������B

�����āA�t�͂�n���҂�����̖ڂɑ��Ď����������Ă��Ă��A����̍U���ɑ���h��⎩���̍U�����K�ɍs���Ă������ʂ���A����g�̂̑S�̑������ӎ��ɂ���ď������Ă������Ƃ��l������B�܂�t�͂�n���҂͑���̖ڂɑ��Ē����ifixation�j���Ă����̂ł͂Ȃ��A���x�_�ivisual pivot�j��u�����ƂŎ��ӎ������p���Ă������Ƃ��l�@�����B���̎��x�_�Ƃ��Ď�����z�u�����邱�Ƃ̓{�N�V���O�iRipoll et al., 1995�j����iWilliams & Elliott, 1999�j�ɂ����Ă��m�F����Ă���B�����炭�t�͂�n���҂́A�����I�isynthetic�j�Ȏ��o�T���������s���Ă���A��n���҂͕��͓I�ianalytic�j�Ɏ��o�T���������s���Ă���̂ł��낤�B

�t�͂�n���҂��Ώۂ̑S�̑����L���A���ΓI�ɑ����悤�Ƃ��鎋�o�T�������͎��ӎ��V�X�e���Ɛ[���֘A���A����Ŕ�n���҂��Ώۂ̊e���ʂɑ��ċ����A��ΓI�ɑ����悤�Ƃ��鎋�o�T���s���͒��S���V�X�e���Ɛ[���֘A����Ɛ����ł���B�܂��A�t�͂��S�g�^���������I�ɐ��䂵�A���ʓI�Ɉ��肵�������ʒu��ۂ��Ă����悤�Ȏ��o�T���s���́A���ӎ��V�X�e�����^������V�X�e���Ɩ��ڂɘA�g������̂ł��邱�Ǝ������Ă���B�����������Ƃ�����ӎ��V�X�e���̉^���i�s�ׁj���K�C�h���鎋�o����V�X�e���Ƃ��Ă̓�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B

|

|

�}2: �����̖͋[�������ɂ����鎋���ړ��p�^�[���i7500ms�j ��F�t�́A���F�n���ҁA���F��n���� �e�f�[�^�ɂ�����s�͕��ʃJ�e�S���[�i�ォ��A�ʁA���A�|���A����A�����g�A�u���E���j�������A1frame�ɂ����鎋���z�u�ʒu��������Ă���B

�i2�j�싅�̑Ŏ҂ɂ����鎋�o�T������

�@�싅�̑Ŏ҂����蓊��ɑ��Ăǂ̂悤�Ȏ��o�T�����s���Ă���̂��ɂ��Ē��ׂ������iKato & Fukuda, 2002; ���������c, 2002�j�ɂ����ẮA�n���҂́i1�j����̌��E�����𒆐S�Ɏ�����z�u�����A(2)�����r���O���ɐU���钼�O�ɁA���������\�����ē����r���U����ł��낤�ʒu�ɗ\�ߎ������Œ肳���A�i3�j�����r�̕I�ߕӂ𒆐S�Ɏ��x�_��u���A�Ԗ��̎��ӕ����œ��葜�S�̂𑨂��āA�������삩�瓮�I�ȏ��������悭���W���鎋�o�T���X�g���e�W�[��p���Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B���ɏn���҂̎��������o�T���p�^�[���́A�����z�u���z����r�I�����͈͂ɗ��܂�A�����ʒu�����肳���A�����_��p���邱�ƂŎ��ӎ��V�X�e���̋@�\�����������悭���p���Ă������Ƃ���������Ă���B

�܂�����̌����ɂ����āA���Ԋw�I�ȑÓ����Ɋ�Â��ăt�B�[���h�����ƃV�~�����[�V���������̌��ʂ��r�����Ƃ���A�����ʂ̋��ʓ_�Ƒ���_�����炩�ƂȂ�A���ɏn���҂͐g�̉^���Ɗዅ�^��������V�i�W�[�i�����\���j�������A���ӎ��V�X�e���Ɖ^������V�X�e�����I�݂ɘA�g�����Ă��邱�Ƃ��l�@���ꂽ�B

�i3�j�T�b�J�[1��1�̃f�B�t�F���X�ɂ����鎋�o�T������

�@�T�b�J�[��1��1�̃f�B�t�F���X�ɂ����鎋�o�T�������ɂ����ẮA�n���҂��{�[���ȊO�ɂ�����̕G�⑫��Ɏ������ړ������邱�ƂŒ��ӂz���A��̓�����\�����Ă���ł��낤�s�����������ꂽ�B���Ƀt�F�[�Y2�ɂ����鑊��I��̃t�F�C���g���ɂ����Ă͏n���҂�����̕G�ӂ�Ɏ��x�_��u���đS�̂̓��������ӎ��ő����Ă���̂ɑ��A��n���҂̓{�[�����̂��̂Ɏ�����z�u�����Ă����B�n���҂̓{�[������ڂ��ioff-the-ball�j���ɂ��A��̓����������悭�\�����A�t�F�C���g�ɑ��đf�����Ή����s���Ă��邱�Ƃ��l�@�����B

�i4�j�S���t�̃p�b�e�B���O���ɂ����鎋�o�T������

�@�S���t�̃p�b�e�B���O���̎��o�T�������ɂ����ẮA�n���҂̓{�[����w�b�h�Ȃǂ̓���Ȉʒu�Ɏ�����u���̂ł͂Ȃ��A�X�g���[�N���̃w�b�h�̓�����{�[���̈ʒu��c�����邽�߂ɁA2�̎��x�_��p���Ď��ӎ��@�\�𗘗p���Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B���ɑO�q�̖싅��T�b�J�[�̗�ƈقȂ�A�S���t�̃p�b�e�B���O�͊O�I�v�����\�z�\�Ŏ��ԓI����̂Ȃ��N���[�Y�h�X�L���ł��邱�ƂȂǂ���A�n���҂͐g�̂̃X�g���[�N����Ɠ������Ď��x�_�̈ړ����N����A���ʓI�Ɏ��x�_��2���݂��邱�ƂƂȂ������ʂ͋����[���B

�i5�j�o�X�P�b�g�{�[���ɂ�����f�B�t�F���X�v���[���[�̎��o�T������

�o�X�P�b�g�{�[���̃I�t�F���X�v���[���[�R���f�B�t�F���X�v���[���[�P���ł̑��U�ɂ����鎋�o�T�������ɂ����ẮA�o���҂̓h���u�����A�f�B�t�F���X�v���[���[�̓�����f�B�t�F���X�v���[���[�Ǝ����Ƃ̋�����c������Ɠ����Ƀp�X����Q�l�̃v���[���[�̐i�s�����Ƃ������X�y�[�X���ӎ����Ă����B�܂��p�X����ɓ���ƁA�f�B�t�F���X�̓�����ǂ����āA�p�X���������߂Ă����B���S�҂̓h���u�����A�{�[���ɑ��钍�����Ԃ����ɒ����A���E�̃v���[���[���قƂ�nj����A�p�X����ɓ��菉�߂č��E�̃v���[���[�Ɉӎ����s�����Ƃ��킩�����B���Ȃ킿�o���҂͊e�X�y�[�X���ӎ����ăR�[�g�S�̂�c�����Ă���B����A���S�҂̓{�[����p�X�̎�̂悤�ȕ��̂𒍎����A���ӎ��@�\���g������Ă��Ȃ��������Ƃ��������ꂽ�B

�i6�j����̌����Ɍ�����

�]���̎��o�T�������Ɋւ��錤���̑����́u�m�o�v�Ɓu�s�ׁi�s���j�v��藣���đ����Ă���ꍇ�����������B���ڒm�o���_�ł��鐶�ԐS���w����ɗ��ƁA�u�m�o�v�Ɓu�s�ׁv�͑��݈ˑ��A����ю����I�ȃv���Z�X�ł���ƍl������B���o�Ɖ^���̃V�X�e�����ɋ@�\������悤�Ȍ������@�̔��W�������A�ዅ�^���s�������̐��Ԋw�I�ȑÓ�����ڎw����Ő�ΓI�ɕK�v�ȃX�e�b�v�ƂȂ�B���ہA����̂�����������̎����݂̂ł͍s�ׂ̗v�f��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�X�|�[�c����ɂ�����t�B�[���h�����ƁA����ɂ͎��������ɂ�����V�~�����[�V���������o���Ɋւ��ē��l�̎��������{���邱�Ƃɂ��A�����̏��ɂ�����ގ����ƍ��ق͂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�{�����łɂ����ẮA���������ɂ���������ł͂Ȃ��A���ۂ̃X�|�[�c����ɂ�����t�B�[���h��������ɍs���Ă���B

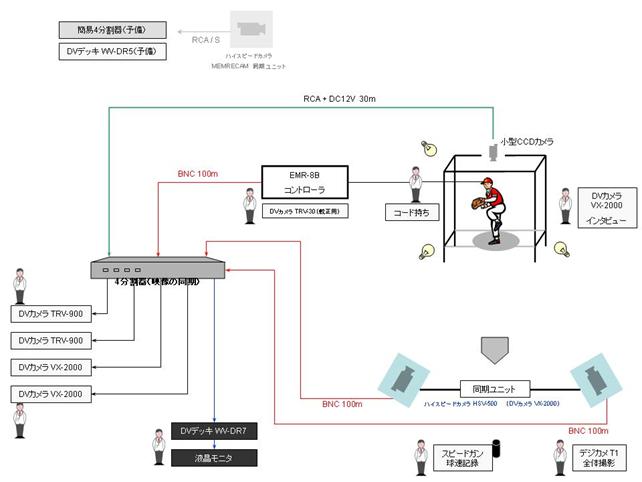

�@�܂��]���̃X�|�[�c�Ɋւ��錤���̎嗬�́A�u�Ӗ��̎��o�@�\�v���������������̂ł��������A���o�s���Ɋւ��Ă�芮�S�ȕ��͂�ڎw�����߂ɂ́A�^�X�N�ɂ�����u�Ӗ��v�Ɓu���o�^���v�o���̓������V�~�����[�g����悤�Ȍ������@�̊J���Ɏ��g�ނׂ��ł���ƍl������B�����Ŗ{�����ł́A�ዅ�^���ɂ��u�Ӗ��̎��o�@�\�v�̑��ʂ��v�����邱�ƂƓ����ɁA�u���o�^���Ƃ��Ă̎��o�@�\�v���v�����邽�߂Ƀn�C�X�s�[�h�J�����A���^CCD�J������p�����������u�̃v���g�^�C�v���쐬�����i�}3�Q�Ɓj�B����͂��̎������u�����ǂ��A��萶�Ԋw�I�ɑÓ��Ȍ����@�����m�����Ă��������B

|

|||

|

|||