2003年度 森泰吉郎記念研究振興基金 国際共同研究・フィールドワーク研究採択 研究成果報告書

実空間インターネットにおける協調モデルの形成と実証

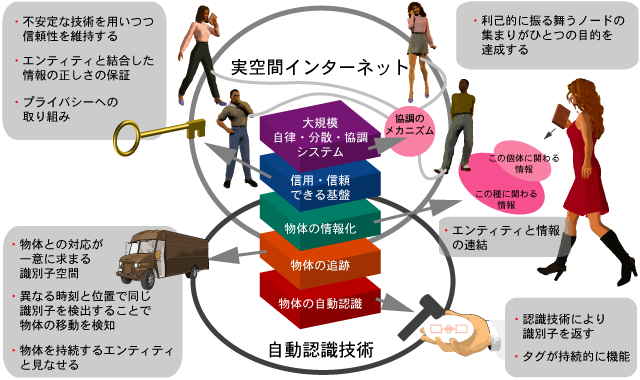

3. 実空間インターネットの 5階層モデル

研究を進めていく中で、実際に小学校の関係者と接触する機会があったが、 生徒に実験に参加してもらうための説得はことごとく失敗に終わった。 これは、学校側が、生徒のプライバシーの保護に敏感であることに依ると考えられ、 我々は、この研究がセキュリティの問題と密接なつながりがあることを学んだ。

セキュリティを含む、 全体的なアーキテクチャを整理して実験を行なわなければならないことを痛感し、 そのためのモデルを構築した。 実空間インターネットを全体的なアーキテクチャとして捉えた階層モデルを 図3-1 に示す。

図3-1. 5階層モデル

これらの層は、通信における 7階層モデルなどと同様、 下の層の機能が実現されることが、 上の層の機能を実現する上での前提となっている。 この研究では、RFID タグを付与し、 実際に市場に流通する商品としての書籍を開発したため、 以下に示すように、 これらすべての層の各々について、関連する実験を行ない、 問題点を明らかにしたり、その解決の検証を行なっていくことができる。

-

物体の自動認識

5階層モデルでは、 物体に付けられたタグが (RFIDの場合) 無線により識別子を返すかどうか、 ということが一番下の層になる。

-

課題:

商品の流通の過程でタグが破損してしまったら、 それ以降、識別子は取得できない。 破損しないための埋め込み方式の検討を行なう必要がある。 また、その評価のために破損率を計測する必要がある。

-

取り組み:

この研究の一環として、書籍の返本制度を利用し、 実際に 2,000冊を超える本に対して流通後のタグの破損率を計測した。 その結果、約9.8% のタグが破損していることが分かった。 破損の原因は、今後も詳細な分析を行なっていくが、 現時点で推測できることを第6節にまとめた。

-

課題:

-

物体の追跡

識別子が取得できると、異なる時刻や地点で同一の識別子を取得することで、 物体を追跡できるようになる。 これにより、情報システム的には、 持続するエンティティ (=実体) として物体を扱えるようになる。

-

課題:

物体と識別子の対応が一意に求まる識別子空間を設計・運用する必要がある。 また、追跡可能性を検証する必要がある。

-

取り組み:

識別子空間については、EPCglobal が定める EPC (Electronic Product Code) を用いている。

追跡可能性の検証としては、この研究の一環として、 返本された本の棚卸し作業の効率化手法の検証とともに、 1冊の本が、その一生のうち、どれくらい出版社と書店の間を往復するかという、 今まで謎だった返本サイクルの解明を行なっている。 2003年12月、初版本について返本された商品の最初の棚卸しを行い、 第1回のサイクルを記録した。 2004年6月頃、2回目の棚卸しで再度調査することにより、 どの個体が返本サイクルを 2度繰り返したか、 また、全体におけるその率はどのくらいか、などが分かることになる。

-

課題:

-

物体の情報化

エンティティに対しては、情報を結びつけたり、 結びつけた情報を取得することができる。 これにより、様々なアプリケーションが可能となる。

-

課題:

自由にエンティティと情報を連結できるための基盤が必要である。 また、様々なアプリケーションを実際に試し、検証する必要がある。

-

取り組み:

エンティティと情報の連結は独自アプリケーションによって行なっている。

この研究では、書籍と所有者の情報を連結する必要があるが、 その他の情報についても連結できる機構を用意し、試している。 具体的には、 購入されたが未だ所有者の手に渡っていない状態、 すなわち、これから贈与される本について注目し、 これから誰かに贈る本について、 購入者がメッセージやカードのデザインをデータベースに登録しておき、 本が贈られた後、そのタグが RFID リーダによって認識されると、 贈り主からのメッセージが表示されるという仕掛けを用意した。 これにより、あたかも贈り物そのものに メッセージが込められているかのような感覚を体験することができる。 これは RFID をコミュニケーションのためのメディアとして用いる試みである。

-

課題:

-

信用・信頼できる基盤

アプリケーションは社会の中で展開されるので、 エンティティに結びつけられた情報の扱いを、 いかに社会において安全に運用していくかが次の問題となる。

-

課題:

電波という、周囲の状況に影響を受けやすく、 不安定な技術を用いてどのように信頼性のある社会システムを構築するか、 ということは、特に信頼性を重視する日本では重要である。 エンティティに結びつけられた情報の正当性も問題であるし、 個人に関わる情報の取り扱い、すなわちプライバシーへの取り組みも重要となる。

-

取り組み:

書籍に、プライバシーへの取り組みに関する小冊子を挟み込み、 読者への理解をお願いした。 特に、市販のアルミホイルを用いて電波を遮蔽し、RFID を無効にする方法について説明を行なっている。

-

課題:

-

大規模自律・分散・協調システム

信用・信頼の基盤ができ、安全な運用が可能になると、 原理的にはすべての物をネットワーク上のエンティティとして扱えるようになる。 これにより、実空間インターネットを構成できる。

-

課題:

システムが目的を達成したり、目的を満たすシステムを維持したりするためには、 協調・協働のためのメカニズムが課題となる。

-

取り組み:

この研究の主題を実施する、ポイント交換システムの実験を行なっている。

このポイント交換システムは、地域通貨の一種である LETS (Local Exchange Trading System) の考え方を応用したもので、 ゼロサムのポイント交換を行なう。 参加者の口座は、最初の残高が 0 から始まり、 現在の残高に依らずにポイントを相手に贈ることができる。 取引の結果として残高が負になったとすると、 コミュニティに対して貢献する見返りに ポイントを得るべきであることを示しているため、 コミュニティに対するコミットメントを表していると考えられる。 逆に、残高が正であったとすると、 他のメンバに、コミュニティに対して貢献してもらえることを示しているので、 速やかにポイントを消費することが奨励される。

-

メカニズムのデザインと仮説:

可能なメカニズムのひとつとして、 信用値の向上をインセンティブとする系を設計した。

信用値 = (累積収入×累積支出) ÷ (|現在の残高| + 1)

この式は、LETS において、現在の残高の絶対値が小さく、 これまでの取引量が大きいほど、 コミュニティに対する貢献が高いことに対応している。

信用値の向上をインセンティブとすることにより、 コミュニティ内での協働が促進されるというのが、ひとつの仮説である。

-

課題: