|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

生命科学COE |

|

|

|

慶應義塾大学21世紀COEプログラムで行われている生命科学の研究概要およびワークショップについて紹介する。

|

|

|

|

| 石崎 俊 環境情報学部教授 |

石崎研究室 |

|

|

|

脳はひとつの情報処理システムとして考えると、未だにコンピュータでは実現できない数多くの高度な機能を持っている。

本研究室では、脳においてどのような視覚情報処理で実現されているのかまだ未解決なバインディング問題(結びつけ問題)や

錯視現象などの問題について、ニューラルネット・モデルの構築とシミュレーションによって研究を行ってきた。

その成果について発表しデモを行なう。

|

|

|

|

| 石崎 俊 環境情報学部教授 |

石崎研究室 |

|

|

|

石崎研究室の研究成果を公共の福祉に供するために”Media Transcoder(マルチメディア変換ミドルウェア)”を開発した。

このframeworkを用いてインターネット(Webページ、電子メールなど)中の文書に表れる漢字にルビを振るサービスを行っている。

さらに漢字にルビを振るのと同時に音声でも聞くことができるシステム拡張を行った。

|

|

|

|

| 斎藤 信男 環境情報学部教授 |

World Wide Web Consortium (W3C) |

|

|

|

W3CはWebの発展と相互運用性を確保するための共通のプロトコルを開発することにより、

Webの可能性を最大限に引き出すべく設立された会員制の国際産業コンソーシアムで、

アメリカ合衆国マサチューセッツ工科大学計算機科学人工知能研究所、フランスに本部を置く欧州情報処理数学研究コンソーシアム、

日本の慶應義塾大学がホスト機関として共同運営にあたっている。本展示ではW3Cが推進するWeb 技術標準化の最新動向を紹介する。

|

|

|

|

坪田 知己

政策・メディア研究科教授 |

次世代メディア研究会 |

|

|

|

次世代メディア研究会では、消費者のニーズに基づき情報を配信する「デマンド・ベースド・メディア」をキーワードに、

実証実験や新たなビジネスモデル・社会システムの研究を行っています。

セッションでは次世代メディアのグランドデザイン及び個別の研究課題に関する解説を行う予定です。

|

|

|

|

| 熊坂 賢次 環境情報学部教授 |

熊坂研究室 |

|

|

インターネット社会調査プロジェクトの成果報告を行う。インターネット社会調査の各サブプロジェクトの研究成果をもとに、

「サブカルチャー現象の解析から見る、ネットワーク社会の現在形」をパネルで展示する。

iMap【16,000人が参加した35ジャンル20万件の文化事象研究】

リサーチQ【テレビ視聴質調査(テレビ朝日との共同研究)】

COOKPAD分析【料理レシピサイト分析による日本人の食生活研究】

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

E-Cell コンソーシアム |

|

|

|

日本のソフトウェア/バイオ技術を結集させ、世界最高水準の細胞シミュレーションシステムを開発するコンソーシアム。

会員企業から派遣された若手研究員と慶應スタッフが、SFC/TTCKでソフト開発・モデル構築を行っている。

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

バイオインフォマティクスラボラトリ |

|

|

|

生物学的な神経細胞の機能は未解明の部分が多いが、本プロジェクトでは、未知領域が多い対象物だからこそ、

実験に頼らないシミュレーションという手法を用いて予測をたて、逆に、実験の現場に情報を提供することを可能にするものである。

横浜市立大学医学部竹居光太郎助教授、本塾理工学部岡浩太郎助教授との共同研究である。

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

バイオインフォマティクスラボラトリ |

|

|

|

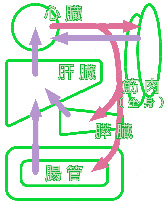

心筋細胞は心臓の構成要素で、文字通り死命を

決する重要な細胞です。心筋細胞については優れたシミュレーションモデルが複数開発されており、

私たちは京都大学で開発された「京都モデル」をE-CELL上に構築し、仮想実験を行っています。

本展示では、京都モデルを用いた病態解析の可能性を示し、シミュレーションのデモンストレーションも併せて行います。

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

バイオインフォマティクスラボラトリ |

|

|

|

糖尿病はもっとも主要な成人病であり、さかんに研究されています。20世紀末の分子生物学の進展により膨大な知見がもたらされましたが、

その全貌は簡単には焦点を結びません。それは、糖尿病が、遺伝から環境に至る様々な原因を持ち、

また全身の各所で病態が進行する複雑な疾患だからです。私たちは、コンピュータ・シミュレーションがこの複雑さを解明する糸口になると考え、

研究に取り組んでいます。

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

バイオインフォマティクスラボラトリ |

|

|

|

ヒト赤血球細胞のシミュレーションモデルの構築。酵素欠損症の解析や赤血球と血管のインタラクション、

血液保存の長期化などの研究に用いられている。本研究は「生体細胞機能シミュレーションプロジェクト」における医学部末松誠研究室との共同研究である。

|

|

|

|

| 冨田 勝 環境情報学部教授 |

バイオインフォマティクスラボラトリ |

|

|

|

ゲノム配列解析からシステムズバイオロジーまでの様々なバイオインフォマティクス解析を可能とする汎用ソフトウェア。

ユーザインターフェースを充実させ、コンピュータに詳しくない人でも容易かつ高速にゲノム配列から様々な生物情報を抽出することを可能にした。

2002年8月にカナダで開催された国際学会 ISMBおいて"ISMB Best Poster Award"に選出された。

|

|

|

|

| 伊藤 陽一 総合政策学部教授 |

伊藤陽一研究室 |

|

|

|

伊藤陽一研究室の活動の1つは、内容分析法を開発したり、マスコミを内容分析したりすることによって、

有用な情報を引き出すことである。本フォーラムでは、企業・商品・政党イメージの時系列変化、

ライバル企業・商品・政党との比較をグラフによって示す。さらに広報の効果測定を行い、広報戦略に役立てる。

|

|

|

|

| 國領 二郎 環境情報学部教授 |

SFC Incubation Village 研究コンソーシアム |

|

|

「SFC Entrepreneur Award 2004」最終審査参加企業のポスターによる企業紹介。

プレゼンテーションの前に、Award候補者から訪問者に対し、自社企業のプレゼンを行う機会を与える。

これにより、イベント訪問者や審査委員は候補企業への理解をじっくり時間を掛けて理解することができる。

候補者にとってアピールの機会が増えると同時に、審査の効率化に繋がる。

|

|

|

|

| 國領 二郎 環境情報学部教授 |

SFC Incubation Village 研究コンソーシアム |

|

|

|

コンソーシアムの成果発表を行う。全日程を通してパネル展示を行う(コンソーシアムおよびコンソーシアム内プロジェクト4件)。

それぞれ発表者を配置し、必要に応じて見学者に解説を行う。

|

|

|