e-ケアコンソーシアム

e-Care Consortium

※本コンソーシアムは終了しました。掲載の情報は終了当時のものです

本コンソーシアムは、ヘルスケア・インフォマティクス・リサーチ・ラボラトリにおける1研究形態であり、e-ケアタウンプロジェクトの成果を生かし、保健・医療・看護・介護・福祉分野およびIT分野の専門家が集い、「e-ケア」に関わる知識やノウハウを創造し発信することで、これからの社会に貢献することを目的とします。

| 参加組織数 | 10 |

|---|---|

| 連絡先 |

コンソーシアム事務局

|

背景

本コンソーシアムの設立の背景には、藤沢市、藤沢市保健医療財団、NTT東日本、そして慶應義塾大学の4組織が一体となり、2002、2003年度の2年間取り組んだ、総務省「e!プロジェクト」の実証実験「e-ケアタウンプロジェクト」があります。このプロジェクトは、介護福祉分野におけるITの利活用が、高齢化社会における様々な課題を解決する上で有効であることを実証的に明らかにし、国内外から高い関心が寄せられました。こうした研究をさらに継続・発展させるため、SFC研究所内でこの分野に関心を持つ研究者たちが、2003年7月、ヘルスケア・インフォマティクス・リサーチ・ラボラトリを立ち上げました。そして慶應義塾外の様々な方々とのコラボレーションにより、先進的な研究成果を社会に還元していくことを目的として、2004年3月、e-ケアコンソーシアムを設立しました。

概要

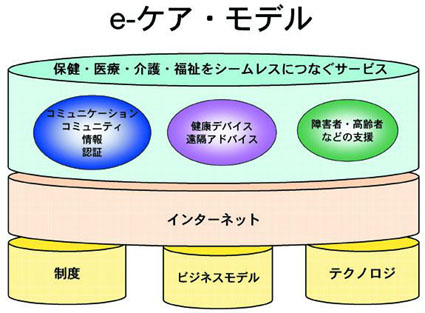

「e-ケア」は、最新のIT技術を用いて、あらゆる年齢の人々の健康を支え、地域社会づくりを含めた、人々のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の向上に貢献するという狙いを持っています。

- コミュニケーション、コミュニティ、情報、認証

- 健康デバイス、遠隔アドバイス

- 障害者・高齢者などの支援

など、関連領域の研究を進め、実用化に向けて様々な活動を展開しています。

e-ケアコンソーシアムは、看護・介護・福祉・医療・ITなど様々な分野の専門家および自治体、企業、その他様々な組織が横断的に活動し、情報を交換し、発信し、社会制度・運用方法・ビジネスモデルなどを提案することにより、「e-ケア」のゆきわたるヘルスケアコミュニティ(=「e-ケアタウン」)の創造・発展を目指します。

検討課題

- ヘルスケア分野が抱える課題の洗い出しと、ITを活用した解決策の提案

- 国内外のe-ケア(ITを活用した、保健・医療・看護・介護・福祉)情報の収集と整理

e-ケアポータルの構築 - e-ケア実現に向けての提案と検証

- 本コンソーシアムで蓄積したe-ケアの研究成果の発信

期待される成果

- 自治体との連携、および自治体在住市民をモニターとした研究と検証

- 協賛企業との共同研究・実証の実施

- e-ケアの実証実験成果の社会的還元

- e-ケアタウンの創造

- e-ケアタウンモデルの国内外への発信

構成メンバー

| 太田 喜久子代表 | 看護医療学部長・教授 |

|---|---|

| 村井 純 | 環境情報学部長・教授 |

| 徳田 英幸 | 政策・メディア研究科委員長 環境情報学部教授 |

| 國領 二郎 | 総合政策学部長・教授 |

| 金子 仁子 | 看護医療学部教授 |

| 竹ノ上 ケイ子 | 看護医療学部教授 |

| 小林 正弘 | 看護医療学部教授 |

| 大谷 俊郎 | 看護医療学部教授 |

| 新藤 悦子 | 看護医療学部准教授 |

| 標 美奈子 | 看護医療学部准教授 |

| 茶園 美香 | 看護医療学部准教授 |

| 宮川 祥子 | 看護医療学部准教授 |

| 安田 恵美子 | 看護医療学部准教授 |

| 久保 美紀 | 看護医療学部助教 |

| 川喜田 恵美 | 看護医療学部助教 |

| 仰木 裕嗣 | 政策・メディア研究科准教授 環境情報学部准教授 |

| 福田 亮子 | 政策・メディア研究科特任講師 |

| 秋山 美紀 | 環境情報学部准教授 |

| 内山 映子 | 政策・メディア研究科特任准教授 |

| 南 政樹 | 環境情報学部講師(非常勤) |

| 西山 敏樹 | システムデザイン・マネジメント研究科特任准教授 |

| 羽田 久一 | 環境情報学部講師(非常勤) |

| 大川 恵子 | メディアデザイン研究科教授 |

| 山内 賢 | 体育研究所准教授 |

| 西山 里利 | SFC研究所上席所員(訪問) |