0.はじめに

現代社会は「とらえどころがない」「得体が知れない」といわれて久しい。

| 高度経済成長期の日本社会では、貧困からの離陸と豊かさの獲得が至上命題であった。 富永健一がSSM調査によって明らかにしたように、当時“豊かさ”を規定する最重要要素は職業であった。また、その構造は階層的であったから、人々の目的はより高い職業に就くこと(女性はより高い職業の男性と結婚して専業主婦になること)で共通しており、その手段も、高い所得と学歴を得ることで公式化されていたのである。 この産業社会の中心的担い手は成人男性であり、彼の職業が、妻子の社会的位置をも規定する、絶対的な意味を持つ指標だった。 |

|

| しかし、人々が一通り金銭的な“豊かさ”を手に入れ、さらに女性や子供たちにも自我が芽生える消費社会に入ると、階層が相対化され、従って高みを目指す意義が徐々に薄れいく。その結果、社会が「全体」で個人がその「部分」であるとする階層的構造論も行き詰まざるを得なくなる。社会はもはや一枚岩ではなく、「個人の好き勝手」が許される、主観的に内在された社会へと移行してくる。 |  |

| 社会の全体像が不可視であることは、同時に個人の存在をも不安定にする。「私とは何なのか?」「何のために生きているのか?」といった、自分探しの必要性が叫ばれてくるのも当然の成り行きであった。 |  |

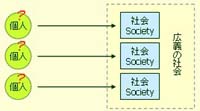

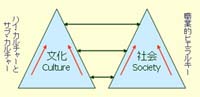

| 個人とは何かを規定する際に、社会的な属性(性・年齢・職業・出身地など)が十分な説明力を発揮しなくなった以上、他の属性に着目するしかない。その点にいち早く着目した学者が、フランスの社会学者・ピエール=ブルデューである。 彼は、主著『ディスタンクシオン』において、「社会」と「文化」の階層的な類似性が、ハビトゥスの媒介によって保たれていることを明らかにした。卑近な言葉で説明するならば、職業にカッコイイ職業とダサイ職業があるのと同様に、趣味においてもカッコイイ趣味とダサイ趣味とがあり、カッコイイ職業の人はカッコイイ趣味を持ち、その反対にダサイ職業ではダサイ趣味しか持ち得ない、と指摘したのである。 |

|

ただしこの先行研究は参考にはなるが、日本社会にそのまま適用することはできない。なぜなら、日本では階級が存在しないことに加えて、上述のように、職業による序列化された社会階層が、消費社会以降では有効に機能しなくなっているためである。そこで、ここにもう一つの先行研究を基にした修正を加える。それは、ソーシャル・マーケティングなどで採用された、数量化Ⅲ類による「クラスタリング」という手法である。

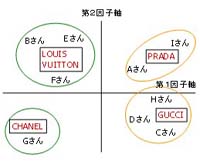

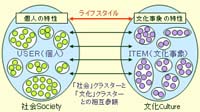

| 数量化Ⅲ類では、サンプル間の関係と同時にアイテム間の関係をも数量化する。すなわち、「社会」(サンプル、すなわち個人)と「文化」(アイテム、すなわち趣味)の表裏一体関係を描いている面でブルデュー理論と一致するのである。 しかしながら、それは「類は友を呼ぶ」という次元に留まり、階層構造を前提とはしていない。ブランドを例にとるなら、PRADAとCHANELのどちらが上か下か、あるいは、PRADA愛好家とCHANEL愛好家のどちらが上か下かを導き出すのではなく、PRADA愛好家同士は似ており、CHANEL愛好家たちとはライフスタイルが異なる、といった分析を行うのである。 |

|

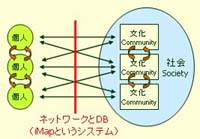

| 上述3つの先行研究(SSM調査、ディスタンクシオン、ソーシャル・マーケティング)がiMapの社会分析が拠る主な理論的背景である。が、社会調査システムという観点からすると、電子工学面における、ネットワークの普及とデータベースの拡充が何よりも重要な要件であった。 つまり、個人と趣味に絶対的な座標が存在しない以上、双方ともに、その位置は他者参照による相対的なものにならざるを得ない。が、それを捉えるには、膨大なサンプル(個人)数とアイテム(趣味)数が必要である。前者サンプルを得るにはネットワーク調査が、後者アイテムを閲覧し、さらにその回答をストックするには大容量のデータベースが、それぞれ必要不可欠だからである。 |

|

| 以上から、本研究の目的が、とらえどころがないと看過されてきた社会の全体像を社会面におけるクラスタリング(個人の集合)と文化面におけるクラスタリング(趣味の集合)のライフスタイル属性の相互参照によって、システマティックに暴き出すことにあることをおわかりいただけたと思う。 これは、社会学者・文化評論家が1990年代以降しきりに指摘してきた、分析容量をはるかに超えた社会/文化の「島宇宙化」(宮台真司)・「蛸壺化」(福田和也)に対して、社会調査データを基に実証的に把握していこうという試みに他ならない。 |

|

さらにiMapは、昨今の社会/文化状況を捉える際に、特定の社会集団の有意抽出によって本質を探ろうとした、宮台真司(女子高生)や東浩紀(男性オタク)とは異なり、あくまで無作為抽出によって、社会/文化のすべてを分析対象としている点で、唯一無二の壮大なプロジェクトであるといえるだろう。