食と健康コンソーシアム

Healthy Life Style and Food Consortium

| 開設 | 2019年4月1日 |

|---|---|

| 代表者 |

服部 隆志

環境情報学部 教授 |

| 連絡先 |

※構成メンバーの所属・職位および本ページに記載の内容は、本団体設立当時のものも含まれます。ご了承ください。

■目的・概要

現在、我が国の医療費は、少子高齢化の傾向に伴い年間60兆円に達する状況になっている。これを削減していくためには、少しでも病気にならず、医師の診療を減らしていくことが必要である。そのためには、我々の日常生活において健康状態を保っていくことができることが必要である。健康の維持に大きな関連を持っている要素として、我々が毎日摂取する食事が重要な要素となる。糖尿病などの生活習慣病の克服においても、食事あるいはそこで摂取する食品は重要な要素として取り組む必要がある。

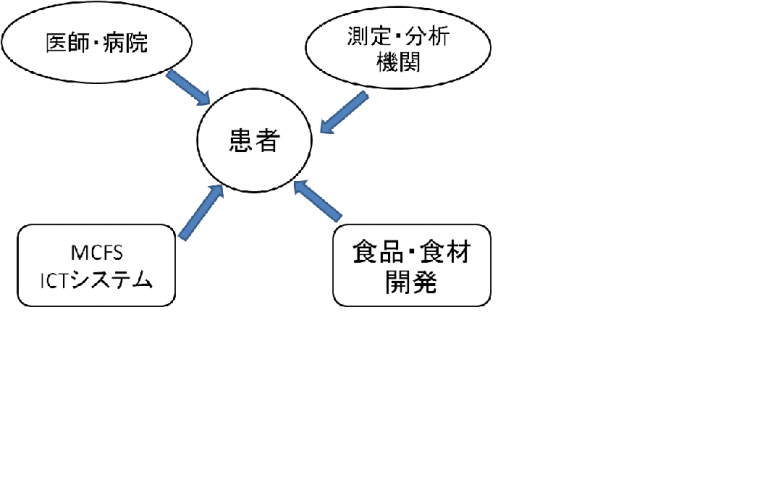

例えば、生活習慣病である糖尿病の患者を想定してその治療を考えたとき、(1)担当医師と患者、(2)患者の便を精密に分析し解析する機関と技師、(3)患者が摂取する食事あるいは食品の提供、(4)必要な食品を目的に応じて患者と医師に推奨する管理システムの4つの要素が連携していくことが必要である。(1)の患者と担当医師は、この研究コンソーシアムの趣旨に賛同し全体の目的を果たしていく重要な要素であり、日本病院会等を介して選択し依頼をしていく。(2)は、新しい分析・解析機能を開発して実際の分析サービスを提供している鶴岡市の先端生命科学研究所及び関連するベンチャー企業の成果を利用していく。患者に提供する日常の食事に関しては、必要な食物の提供と正確に管理するMCFS(Medical Care Food System)をシステム化しておき運用していく。その際には、病院の医療関係者、例えば管理栄養士、看護士などの協力により運営していく。ここで、患者に必要な食品は、国内外の食品業界あるいは薬品業界の企業と連携し、候補となる食品、薬品等の開発や提供を共同で進めていく。食品業界などが使用する食材などは、従来から存在する農水産物だけでなく新たに開発する必要性もあり、農水省関連の研究機関等との連携が考えられる。

最初の例として、生活習慣病である糖尿病を対象として取り組む計画であるが、健康な生活を維持するためには、日常の食生活が非常に重要となる。食品業界の企業がこのコンソーシアムに参集すれば、新たな乳酸菌などの開発、その効果の精密な測定、利用方法の管理システムの強化と普及などが新たなテーマとして取り組んでいくことができる。また、病院における食事と治療という課題が非常に重要になってくるため、管理栄養士、栄養士の役割が重要になってくる。多様な要素や人材などの要素を連動させて正確に機能させるためには、病院などの新たな医療システムの開発も必要になってくると予測され、IoT、AI、ビッグデータを駆使できる医療情報システムの開発が必要になる。

このように、本コンソーシアムは将来に向けていろいろな方向へ拡大していくものと予測される

■研究活動計画の概要

病院に来院する患者の多くは高齢者であり、買い物の際に重い物を持ち帰るのが大変と感じているが、かと言ってネット通販を使いこなすのも難しいという、いわゆる「買い物弱者」である。そこで、本コンソーシアムでは、コンソーシアムメンバーの鍵和田氏が開発した「ふるさと納税自販機」を応用して「買い物弱者向けIoT自販機」の研究を行っている。病院などに自販機を設置し、そこで商品を選択すると、商品は宅配で自宅へ届くという仕組みである。自販機という高齢者にも馴染みのあるインターフェースを使用し、飲料などの重いものや紙おむつなどのかさばるものでも楽に買い物ができるという利点がある。また、設置場所が病院であることから、健康食品に関する情報提供もできるのではないかと考えられる。

構成メンバー

| 服部 隆志代表 | 環境情報学部 教授 |

|---|---|

| 萩野 達也 | 慶應義塾大学 名誉教授 |

| 斎藤 信男 | 慶應義塾大学 名誉教授 |

| 伊藤 譲 | ⼀般社団法⼈地域再⽣医福⾷農連 携推進⽀援機構・理事 |

| 鍵和田 芳光 | グローキーアップ株式会社 |